산책이라면 나도 할 이야기가 있다. 우선, 지난 가을과 겨울에 나는 아주 열심히 걸어다녔다. 살을 빼겠다는 목적도 있었지만(그리고 결국 실패했지만 ㅠ), 걷기 시작하면 나도 모르게 기분이 좋아져서 화가 날 때나 짜증이 날 때, 사는 게 갑자기 허무해 질 때 나는 운동화 끈을 질끈 묶고 걸었다. 어느 날은 동생과 싸우고 집을 나와선 3시간을 쉬지 않고 걷기도 하고, 어느 날은 김동률의 '오래된 노래'를 듣다가 눈물을 아주 조금 흘리기도 했다.

산책을 하면서 가장 놀라운 순간을 경험한 건, 얼마 전의 일이다. 그 날 나는 일부러 가까운 마트를 놔두고 조금 멀리 있는 마트로 가서 물을 사고 돌아오는 길이었다. 그건 정말 마법같은 순간이었다. 나는 늘 그 마트를 작고 좁은 찻길가로 다니곤 했는데, 얼마 전 한적하고 넓직한 골목길을 발견했다. 그 길에는 초등학교가 있고, 작은 꽃집이 두 개나 있고, 학교 앞 문방구에는 시원한 오렌지맛 슬러쉬를 판다. 그러니까 그건 노을이 지는 시간에 일어난 마법같은 순간이었다. 해가 지면서 오렌지빛 노을이 붉은 벽돌로 지어진 커다란 학교 전체를 비추고 있었는데, 나는 한 3분동안 움직일 수가 없었다. 아, 이런 순간에 나는 세계에서, 아니 지구에서 제일 묘사를 잘하는 글꾼이고 싶다. 아쉽게도 나는 진부한 표현밖에 못 쓰는 사람이니 그 빛깔을, 그 따스함을, 그 뭉클함을 그저 아름다웠다,라고 표현할 수밖에 없다. 그 순간, 그 노을을 우두커니 들여다보고 있는데 누군가 아주 나즈막한 목소리로 이제 뭐든지 잘 될 거라고 속삭여줬다. 아니, 이건 거짓말이다. 그냥 그런 느낌이었다는 거다. 세상에 이렇게 따스하고 묵직한 빛깔이 내 앞을 비추고 있으니, 이제 아름다운 일들만 그득할 거야. 마법의 주문이 내 머리 위에서 반짝반짝 빛났다. 이걸 본 사람은 그 넓직한 길에서 나 혼자였으니, 나는 이건 나만 간직한 마법의 순간이라고 생각했다.

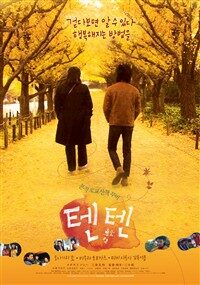

<텐텐>을 봤다. 영화를 본 날 아침에 지하철에서 조경란의 '나는 봉천동에 산다'를 읽었다. 조경란의 문장은 참 따스하구나, 느낀 아침이었다. 그 소설에는 30분이고 1시간이고 봉천동 구석구석 산책하기를 좋아하는 작가가 등장한다. 책을 덮으며 오늘밤은 도쿄 구석구석을 눈으로 걸어보리라 다짐했다.

영화 <텐텐>은 그런 느낌이었다. 겨우 통성명만 한, 아니 그보다는 조금 더 상대에 대한 정보를 아는, 예를 들면 나이는 몇살이라더라. 어디에 산다더라. 출근은 버스를 타고 한다더라. 영화보는 걸 좋아하는 사람이라더라, 정도를 아는, 그것도 직접 들은 건 아니고 건너서 들은 그런 사람과 1시간 반 남짓의 긴 산책을 한 기분. 그러니까 처음에는 어색해서 죽을 뻔 했다는 얘기다. 실없는 말들을 주고받고, 썰렁한 농담에 깔깔깔 웃어주고, 이 이야기를 하면 이 사람이 비웃지 않을까 걱정하고, 왼쪽으로 가야 하는지 오른쪽으로 꺽어야 하는지 발걸음이 머뭇거려지는 '정형돈'스러운 그런 순간(아, 나는 정형돈을 무척 좋아한다). 그러다 말문이 트이는 거다. 우리는 함께 좋아하는 것들이 꽤 있다는 걸 발견하는 순간. 내가 좋아하는 영화를 그 사람도 좋아하고, 내가 읽었던 책을 그 사람도 같은 시기에 읽었고, 우리가 똑같이 차보다는 커피를 좋아하고, 가끔 아무 이유없이 엉엉 울어버린다는 사실을 알아버리는 순간. 처음에는 이 길이 언제 끝나나 지루했는데, 이제는 이 길이 끝나버릴까봐 아쉬운 순간. <텐텐>은 딱 그런 느낌의 영화였다.

이 영화에서도 마법의 순간이 있었는데, 그건 오다기리 죠랑 동행한 산책친구 '영감'이 제트코스터를 타는 순간이다. 안전벨트를 하고 있는데도 온 몸이 공중으로 날아가버릴 것만 같은 제트코스터를 타고 행복해하는 두 남자의 표정을 보다가 슬그머니 눈물이 나려고 했다. 나도 오다기리 죠처럼 그냥 도망가면 안 되냐고 묻고 싶었는데, 어느새 영화가 끝나버렸다. 크레딧 올라가는 걸 끝까지 보고 고무호스로 자기 가마 냄새를 맡으려는 시효마트 트리오의 허무개그를 보고 극장을 나왔다.

도쿄를 가 본 사람이라면 알만한 곳들이 꽤 등장하는 모양인데, 나는 도쿄를 가보지 못했으니 다 처음 보는 곳들이었다. 이 영화는 '산책'보다는 '가족'에 대해서 말한다. 그리고 그냥 지나쳐버릴만한 일상의 자질구레한 일들을 아주 듬뿍 담았다. 영화를 보면서 아, 나도 맨날 저러는데, 하고 참 많이도 킥킥거렸다. 이 영화는 포스터가 너무 마음에 들어서, 포스터만 보고 있어도 막 행복해진다. 가을에는 나도 꼭 내 산책친구와 저런 길을 걸어야지. 어떤 이야기를 나눠야 할까나. 아. 그런 산책친구가 있어도 좋겠다. 서울 구석구석 함께 걸어다닐 서로 아주 사소한 정보만을 주고받은 산책친구를 하나 구하는 거다. 그리고 하루종일 걸어다니는 거지. 남산에도 가고, 명동성당에도 가고, 청계천에도 가고. 덕수궁에도 가고, 광화문에도 가고, 경복궁에도 가고. 그럼 처음에 어색했던 실없는 순간이 지나고 '산책친구'와 나는 꽤 친해져서 그야말로 '친구'가 되는 거다. 친구. 일단 그럴려면 가을에는 아주 편안한 운동화를 한 켤레 구입해야겠다.